Era final de tarde de 11 de julho, quando, a 37 quilômetros da ilha sueca de Öland, no Mar Báltico, o sonar do barco polonês Space soou. Na tela do equipamento, o registro de destroços, a 60 metros de profundidade — como se veria em seguida, um veleiro antigo, carregado de peças de porcelana, água mineral e champanhe. Mais um naufrágio fora descoberto.

A nova era da exploração das profundezas dos mares e oceanos está apenas começando. Os avanços das tecnologias e as mudanças climáticas revelam sítios arqueológicos subaquáticos, espalhados por todos os cantos do planeta. A Unesco calcula em três milhões o número de barcos sob as águas — ainda não encontrados.

Naufrágios são como cápsulas do tempo. Peças de um fascinante quebra-cabeça, que ajudam a contar a história de como chegamos aonde chegamos. Afinal, as civilizações também evoluíram pelo mar. São milênios de comércio, descobrimentos, traslados, pilhagens, guerras e expedições científicas.

Depois de quase duas horas, quando os mergulhadores poloneses Marek Cacaj e Pawet Truszy voltaram a bordo do Space, havia poucas informações sobre a origem do navio afundado na costa da Suécia. “Foi a água mineral que nos levou a mais pistas”, conta, em comunicado, Tomasz Stachura, líder da equipe e cofundador da Baltictech, uma das organizações mais ativas em mergulho de naufrágio no Báltico.

Feitas de cerâmica, as cerca de cem garrafas traziam o selo da fabricante alemã Selters. E a inscrição, segundo um porta-voz da empresa, indicava: aquele lote no fundo do mar fora produzido entre 1850 e 1867.

Vinda da região da cordilheira de Taunus, ao norte de Frankfurt, a água é naturalmente carbonatada. Famosa por seus “poderes medicinais”, no século 19, era artigo de luxo, restrito à nobreza.

Já o “R” marcado em uma centena de garrafas de champagne levou o mergulhador Stachura à vinícola francesa Louis Roederer — fundada em 1776, em Reims, a nordeste de Paris, a maison é até hoje uma das mais respeitadas do mundo.

Pelas características do rótulo e da garrafa, a bebida em águas suecas é o “melhor cuvée” da Louis Roederer. Produzido a partir de 1876, a pedido do czar Alexandre II (1818-1861), está no catálogo até hoje — no Brasil, a R$ 4 mil, aproximadamente.

Com base nessas informações, é dado como certo: o veleiro afundou no século 19, rumo à corte imperial russa. Parte do mistério está resolvida, mas a história do naufrágio só será fechada quando o governo sueco autorizar a investigação minuciosa dos destroços.

Dois tiros de canhão

Os mares e oceanos cobrem 70% da superfície do planeta. Mas, 80% de seu fundo não está mapeado. Nos últimos dez anos, graças ao aperfeiçoamento das tecnologias, hoje, é possível chegar a lugares até então inatingíveis.

Robôs subaquáticos, submersíveis de alta pressão, câmeras equipadas com visão computacional, GPS de última geração, sonares de varredura a laser e imagens de satélite ultradetalhadas, entre outras inovações, registram, em tempo real, o que acontece nos pontos mais recônditos dos oceanos e revolucionam o mergulho de naufrágio.

Não fosse a parafernália tecnológica e cerca de US$ 50 milhões em investimentos, o financista e explorador texano Victor Vesovo, de 57 anos, não teria localizado, em junho de 2022, os restos do contratorpedeiro americano USS Samuel B. Roberts, o naufrágio mais profundo do mundo — pelo menos, por enquanto.

O navio de escolta serviu na Segunda Guerra Mundial e participou da maior batalha naval da história, a de Samar, no Mar das Filipinas. Pouco depois do amanhecer de 25 de outubro de 1944, 23 embarcações japonesas abriram fogo contra os americanos. Atingido por dois tiros de canhão, o USS Samuel B. Roberts submergiu em meia hora, matando 89 de seus 224 tripulantes.

O contratorpedeiro seria encontrado 78 anos depois, a 6.895 metros de profundidade — pouco mais de 3 mil metros mais fundo do ponto onde se encontra o Titanic.

“Titanic brasileiro”

Como as embarcações tendem a seguir rotas comerciais em direção a portos, a maioria afunda em águas costeiras. Em junho de 2023, por exemplo, a Unesco anunciou a descoberta de três embarcações no Banco de Skerki, de domínio tunisiano, no Estreito da Sicília. Ao fazer a ligação entre o leste e o oeste do Mediterrâneo, a região foi usada, durante muito tempo, por embarcações mercantes e bélicas.

Um dos barcos encontrados pela equipe de 20 cientistas, de oito países, era um navio, provavelmente do século 1 ou 2 antes de Cristo, carregado com ânforas, usadas pelas civilizações grega e romana, para armazenar vinho. Caiu por terra a crença de que os antigos não se arriscavam em alto mar.

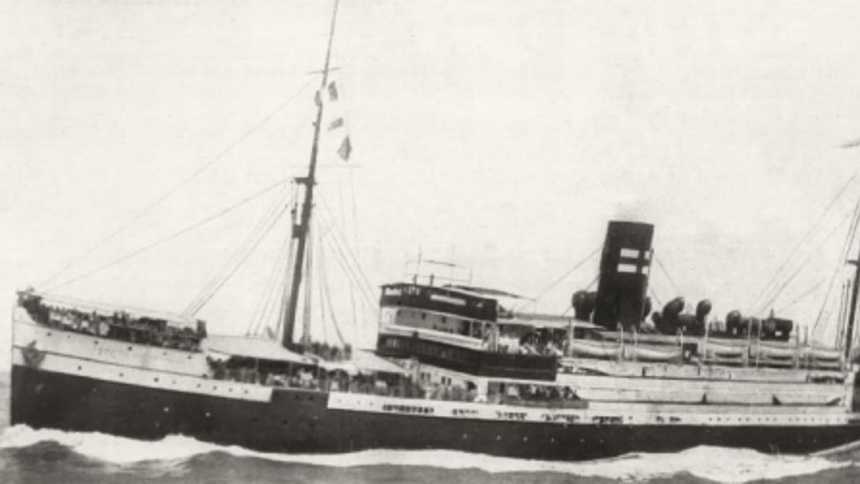

No Brasil, estima-se a existência de cerca de 500 naufrágios. Um dos mais famosos é o do espanhol Príncipe de Astúrias, o “Titanic brasileiro”. Vindo de Barcelona com destino a Buenos Aires, nas primeiras horas da manhã de 5 de março de 1916, domingo de Carnaval, na passagem por Ilhabela, no litoral paulista, o navio foi engolido por uma forte tempestade, conta o historiador e arqueólogo Placido Cali, no livro Naufrágios de Ilhabela.

Às 4:02, as sirenes dispararam. Treze minutos depois, o barco bateu nas rochas da Ponta de Pirabura. No choque, as caldeiras explodiram. “Diferente do Titanic, que demorou duas horas para afundar, o Príncipe de Astúrias naufragou em cinco minutos”, relata Cali, em conversa com o NeoFeed.

Com a geografia muito irregular; a Ilhabela é toda recortada, com pedras no fundo. Tem mais. Os afloramentos rochosos estão repletos de magnetita, interferindo no funcionamento das bússolas utilizadas até a década de 1990, explica o arqueólogo.

Ou seja, os comandantes ficavam completamente desorientados, sobretudo em dias de tempo ruim e visibilidade precária. No naufrágio do Príncipe de Astúrias, entre tripulantes e passageiros (oficiais e clandestinos), morreram 558 pessoas.

Tesouro de US$ 17 bi

Ao revolver o fundo dos oceanos, os eventos climáticos cada vez mais extremos impactam também a descoberta de embarcações que há muito jazem sob as águas. Com as tempestades mais fortes e frequentes, a elevação do nível do mar e a erosão das linhas costeiras, a história emerge.

No final de janeiro, por exemplo, vários meses depois da passagem do furacão Fiona pelo Canadá, um navio do século 19 apareceu em Newfoundland, a província mais ao leste do litoral canadense, relata artigo do The New York Times, publicado no início de 2024.

Quanto mais naufrágios são descobertos, mais acirrado fica o debate sobre a quem pertence o que está escondido nos oceanos. Um número cada vez maior de países está seguindo as recomendações da Unesco, sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, elaboradas em 2001 e retificadas em 2009. O Brasil é um deles.

Pela convenção, cabe às nações preservarem suas relíquias submarinas, para “o bem da humanidade” — contra, inclusive, os “piratas modernos”, saqueadores dos sítios arqueológicos.

A disputa em torno do naufrágio mais valioso do mundo é emblemático do imbróglio que pode surgir quando o fundo do mar é (aparentemente) terra de ninguém.

Em 1708, o galeão espanhol San José ia do Caribe à Espanha, com 200 toneladas de prata e esmeraldas e 11 milhões de moedas de ouro, além de um serviço de jantar em porcelana chinesa — carga avaliada em US$ 17 bilhões. Perto da cidade de Cartagena, na Colômbia, o britânico Wager atacou e afundou o San José.

A embarcação só seria encontrada em 2015, em águas colombianas, pelo REMUS 6000, veículo subaquático autônomo, operado pela Marinha daquele país.

Imediatamente, a Espanha, a Colômbia, grupos indígenas e até uma empresa americana, alegando ter localizado os destroços do San José, em 1981, reivindicaram a posse do tesouro.

Depois de muitas idas e vindas na Justiça, ficou determinado: o naufrágio era da Colômbia.

E, assim, em março passado, o Instituto Colombiano de Antropologia e História lançou os primeiros robôs ao mar.

Neste momento, as máquinas estão fazendo o levantamento das riquezas que, no século 18, afundaram com o San José.